イタリア海軍の提督兄弟、ブリヴォネージ兄弟:後編(第二次世界大戦編) ―艦隊指揮官兄弟の苦悩と栄光―

今回は、前回のブリヴォネージ兄弟の記事の続きというわけで、前回の続きで第二次世界大戦の二人の戦歴を紹介しよう。ブリヴォネージ兄弟は第一次世界大戦までの歩みは、兄ブルーノは海軍航空隊、弟ブルートは海兵隊員と違うものの、戦間期を通じて同じ道を歩むこととなり、結果的に二人とも海軍提督として第二次世界大戦で艦隊を指揮することとなった。詳しくは前回の記事を参考にされたし。

↓前回の記事(前編)

◇地中海戦線初の大規模海戦

1940年6月10日、イタリアは第二次世界大戦に参戦した。ブルートが指揮する第五戦艦戦隊は、ターラント軍港を根拠地とする主力艦隊の一角であり、カンピオーニ提督が乗る艦隊旗艦・戦艦「ジュリオ・チェーザレ」と共に行動した。第五戦艦戦隊は「ジュリオ・チェーザレ」の姉妹艦である戦艦「コンテ・ディ・カヴール」を旗艦とし、駆逐艦8隻で構成されていた。これに加え、7月15日に戦艦「カイオ・ドゥイリオ」が近代化改修を終えて参入し、更に10月26日にはその姉妹艦である戦艦「アンドレア・ドーリア」が近代化改修を終えて加わった。これによって後に戦艦4隻構成になるが、開戦時の段階では戦艦2隻・駆逐艦8隻だった。

イタリア海軍の活動が本格化することになったのはフランス休戦後からである。フランス海軍が大戦から脱落したことで、地中海はイタリア海軍と英海軍の戦場となった。7月9日にはこの伊英両主力艦隊による初の大規模海戦が発生する。開戦に参加した艦艇は以下の通り。

◇イタリア第一艦隊(戦闘艦隊)

(イニーゴ・カンピオーニ提督):旗艦・戦艦「ジュリオ・チェーザレ」

◆第五戦艦戦隊(ブルート・ブリヴォネージ提督)

:旗艦・戦艦「コンテ・ディ・カヴール」

+第七駆逐戦隊

駆逐艦「サエッタ」

駆逐艦「ダルド」

駆逐艦「ストラーレ」

+第十五駆逐戦隊

駆逐艦「アントニオ・ピガフェッタ」

駆逐艦「ニッコロ・ゼーノ」

◆第六巡洋艦戦隊(アルベルト・マレンコ提督 Alberto Marenco di Moriondo)

:旗艦・軽巡「アルベリーコ・ダ・バルビアーノ」

軽巡「アルベルト・ディ・ジュッサーノ」

◆第七巡洋艦戦隊(ルイージ・サンソネッティ提督 Luigi Sansonetti)

軽巡「ドゥーカ・ダオスタ」

軽巡「ライモンド・モンテクッコリ」

軽巡「ムツィオ・アッテンドーロ」

+第十三駆逐戦隊

駆逐艦「グラナティエーレ」

駆逐艦「フチリエーレ」

駆逐艦「ベルサリエーレ」

駆逐艦「アルピーノ」

◆第八巡洋艦戦隊(アントニオ・レニャーニ提督 Antonio Legnani)

:旗艦・軽巡「ドゥーカ・デッリ・アブルッツィ」

+第十六駆逐戦隊

駆逐艦「ニコローゾ・ダ・レッコ」

駆逐艦「エマヌエーレ・ペッサーニョ」

駆逐艦「アントニオット・ウゾディマーレ」

駆逐艦「レオーネ・パンカルド」

◇イタリア第二艦隊(援護艦隊)

(リッカルド・パラディーニ提督 Riccardo Paladini):旗艦・重巡「ポーラ」

+第十二駆逐戦隊

駆逐艦「ランチエーレ」

駆逐艦「カラビニエーレ」

駆逐艦「コラッツィエーレ」

駆逐艦「アスカリ」

◆第一巡洋艦戦隊(ペッレグリーノ・マッテウッチ提督 Pellegrino Matteucci)

:旗艦・重巡「ザラ」

重巡「フィウーメ」

重巡「ゴリツィア」

+第九駆逐戦隊

駆逐艦「ヴィットーリオ・アルフィエーリ」

駆逐艦「ヴィンチェンツォ・ジョベルティ」

◆第三巡洋艦戦隊(カルロ・カッターネオ提督 Carlo Cattaneo)

+第十一駆逐戦隊

駆逐艦「アルティリエーレ」

駆逐艦「カミーチャ・レーラ」

駆逐艦「アヴィエーレ」

駆逐艦「ジェニエーレ」

イタリア艦隊はナポリからベンガジへの輸送船を護衛し、その後ターラント軍港への帰路の途中に同じく船団護衛のためにアレクサンドリア港から出港した英艦隊に遭遇した。英艦隊は戦艦「ウォースパイト」を含む戦艦3隻、空母1隻、駆逐艦16隻で構成されていた。海戦は伊巡洋艦艦隊が空母「イーグル」から放たれた雷撃機を迎撃して始まり、相互の艦隊同士の砲撃戦が行われた。この時の砲撃戦で英艦隊の旗艦「ウォースパイト」から放たれた砲弾が伊艦隊の旗艦「ジュリオ・チェーザレ」に直撃したが、これは約26,000mも離れた距離から当たったため、「移動目標に対する最長の命中記録」として記録されている(ボイラー室が損傷したため速度が下がったが、迅速なダメコンによって被害自体は最小限に抑えることが出来た)。一方、英艦隊も戦艦「ジュリオ・チェーザレ」の砲撃で駆逐艦「デコイ」及び駆逐艦「へレワード」が中破、伊軽巡「ジュゼッペ・ガリバルディ」の砲撃で軽巡「ネプチューン」が中破して艦隊が損害を被ったため、イタリア艦隊の追撃を放棄してアレクサンドリア港に帰還する事を決めた。

イタリア空軍はこれの追撃を行ったが、出動が遅くあまり成果は上げられなかった(海軍と空軍の連携不足の結果と言える)。とはいえ、空軍のSM.79による爆撃によって英軽巡「グロスター」が攻撃を受けて中破している。このプンタ・スティーロ沖の海戦は地中海での初めての大規模海戦であったが、両軍は双方に大した打撃を与える事が出来ず、お互いに損傷艦を出しただけの事実上引き分けで戦闘が終了した。損害はイタリア側が戦艦「ジュリオ・チェーザレ」、重巡「ボルツァーノ」、駆逐艦「アルフィエーリ」の計3隻が損傷し、英国側が軽巡「ネプチューン」及び「グロスター」、駆逐艦「デコイ」及び「へレワード」の計4隻が中破した。とはいえ、イタリア艦隊は英艦隊の撃退に成功したことから、ムッソリーニは一大勝利としてこれを讃えている。この武勲から、ブルートは銀勲章を叙勲された。イタリア海軍の認識としては、この初の大規模海戦は勝利に終わった。

◇リビア艦隊の苦悩

一方で、兄ブルーノが指揮するリビア艦隊は、リビア東部キレナイカの主都であるベンガジ軍港を母港とし、エジプト国境に近いトブルク軍港も指揮下としていた。開戦時、この二つの軍港に展開していた軍艦はベンガジ(駆逐艦4隻 機雷敷設艦1隻 砲艦1隻)、トブルク(巡洋艦1隻 駆逐艦4隻 潜水艦10隻 砲艦5隻 補助船3隻)であった。

なお、6月28日に彼の指揮下であったトブルク軍港の対空巡洋艦「サン・ジョルジョ」とトブルク基地の対空砲火によって、敵機と間違えてリビア総督のバルボ空軍元帥が乗る機体が誤って撃墜される事件が起こっている(ブルーノが当時トブルクに駐在していたわけではないので、彼の責任とは言えない)。

ブルーノはリビア艦隊の司令官として、潜水艦による英海軍アレクサンドリア軍港の攻撃を計画した。8月18日に作戦は決行され、ブルーノは機雷敷設艦「モンテ・ガルガーノ」を旗艦として作戦を開始する。この作戦は潜水艦「イリーデ」と水雷艇「カリプソ」によるアレクサンドリア港攻撃作戦で、ブルーノが乗る機雷敷設艦「モンテ・ガルガーノ」はその二隻の補給艦としての役割を果たした。

この作戦はWW2初のアレクサンドリア港攻撃作戦となったが、結果は散々たるものとなった。攻撃目標であるアレクサンドリア港に向かうために3隻が航行していたところ、英軍偵察機によって捕捉され、8月22日にボンバ湾で3隻は英軍雷撃機による攻撃を受けることとなり、潜水艦「イリーデ」と機雷敷設艦「モンテ・ガルガーノ」は爆沈したのであった。これによって作戦は失敗したが、「モンテ・ガルガーノ」は撃沈されたものの、ブルーノら乗組員は転覆する前の脱出に成功、全員が浅瀬に上陸できたため、何とか生還することが出来た。今回は失敗に終わったが、幾度もの挑戦は1941年12月のアレクサンドリア港攻撃でようやく実を結び、英戦艦「クイーン・エリザベス」及び戦艦「ヴァリアント」の二隻の主力戦艦の撃沈に成功したのであった。

1940年9月、ロドルフォ・グラツィアーニ元帥(Rodolfo Graziani)率いる陸軍がエジプト侵攻を開始し、本格的に北アフリカ戦線が開幕する。しかし、翌年には英軍の反攻作戦によってエジプトの占領地を失うどころか、リビアにまで侵攻され、トブルクはおろか、1941年2月までにはリビア艦隊の母港であるベンガジすらも失うこととなった。トブルク陥落時にはリビア艦隊所属の対空巡洋艦「サン・ジョルジョ」(艦長:ステーファノ・プリエーゼ中佐 Stefano Pugliese)が最後まで抵抗し、鹵獲を防ぐため最終的に自沈をした。これを受け、ブルーノはリビア艦隊の司令部を臨時的にトリポリに移したが、ベンガジ軍港が解放された後の1941年4月24日、サンソネッティ提督に後任を任せ、新たに重巡「トリエステ」を旗艦とする第三巡洋戦隊の司令官に任命された。

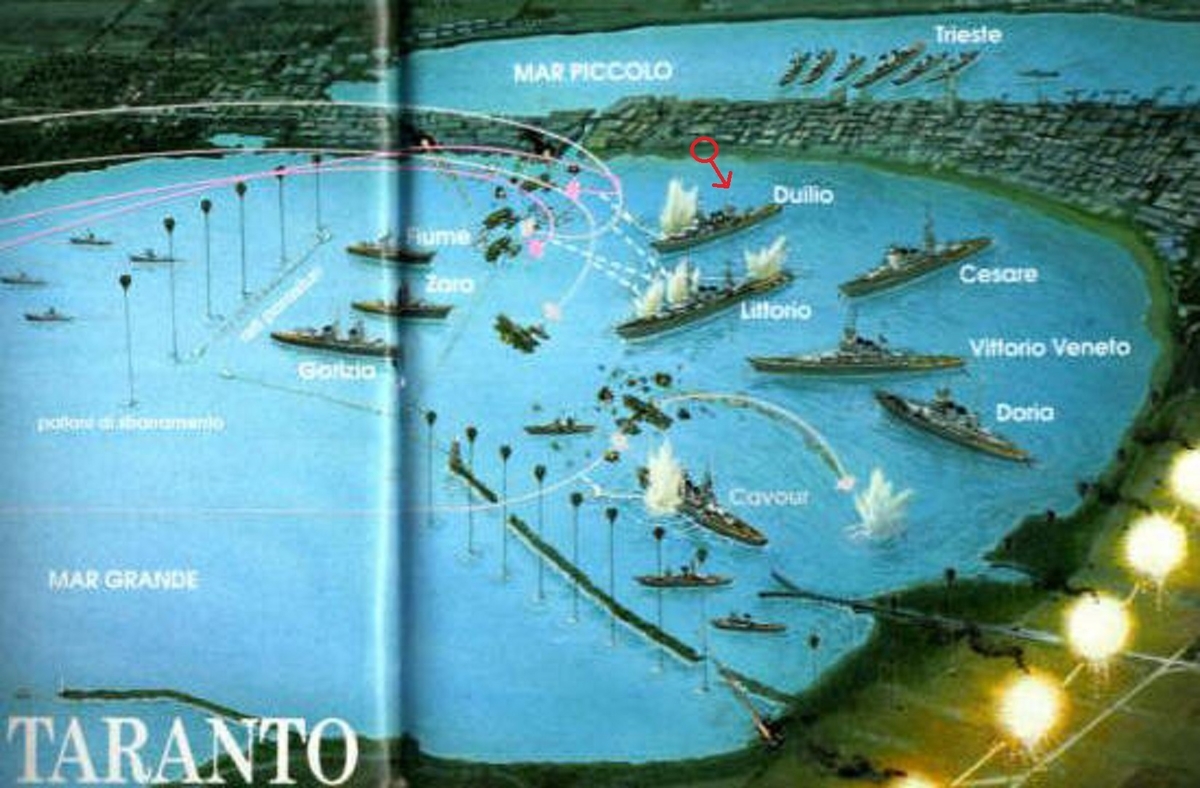

◇ターラントの悪夢とホワイト作戦阻止

一方で、弟ブルートの方はどうだったかというと、プンタ・スティーロ海戦後にイタリア海軍史上最悪の悪夢を経験することとなった。それは、1940年11月11日深夜から翌日早朝に掛けて、英空母「イラストリアス」から発艦した艦載雷撃機によってターラント軍港が爆撃された「ターラント空襲(ターラントの夜)」のことである。ブルート率いる第五戦艦戦隊の旗艦であった戦艦「コンテ・ディ・カヴール」、僚艦である戦艦「カイオ・ドゥイリオ」、更にカルロ・ベルガミーニ(Carlo Bergamini)提督率いる第九戦艦戦隊の旗艦であった最新鋭戦艦「リットーリオ」までもが大損害を被り、行動不能となったのであった。「カイオ・ドゥイリオ」と「リットーリオ」は後に修復を完了して戦線に復帰したが、「コンテ・ディ・カヴール」の被害は甚大であり、結局休戦までに修復は完了しなかったため、事実上全損(撃沈)扱いであった。

この大損害を受け、海軍参謀長であるドメニコ・カヴァニャーリ(Domenico Cavagnari)提督は更迭され、後任にはアルトゥーロ・リッカルディ(Arturo Riccardi)提督が就任した。リッカルディ提督はイタリア海軍の遅れに柔軟に対応し、空母建造(空母「アクィラ」及び空母「スパルヴィエロ」)やレーダー開発を進めさせたが、レーダーは何とか間に合って量産出来たものの(メッシーナ海峡での夜戦で大きな戦果を示した)、空母は結局休戦まで完成しなかった。

ターラントの奇襲によってイタリア主力艦隊の脅威を一掃した英軍は、マルタ防衛のために同島の航空機増強を計画した。1940年11月17日、英海軍はマルタ島への航空機輸送作戦「ホワイト」を発動、空母「アーク・ロイヤル」及び空母「アーガス」から艦載機がマルタに向けて発艦した。これを巡洋戦艦「レナウン」及び軽巡2隻・駆逐艦7隻が護衛した。しかし、これに対してカンピオーニ提督率いるイタリア第一艦隊が出発。ブルートもターラントの空襲で旗艦「コンテ・ディ・カヴール」を失ったが、同艦隊参謀長として、戦艦「ジュリオ・チェーザレ」に同船している。

カンピオーニ提督率いる艦隊は戦艦「ジュリオ・チェーザレ」を旗艦とし、戦艦「ヴィットーリオ・ヴェネト」、2隻の重巡及び数隻の駆逐艦で構成されていた。このイタリア艦隊の登場は、英海軍の作戦妨害に効果的であった。発艦時間を早めた結果、様々な要因によって英海軍の作戦は失敗することとなったのである。発艦した14機の内9機が失われ、僅か5機しかマルタ島に到着できなかった。特に、経験豊富な戦闘機パイロットを失ったのは英国にとって打撃が大きく、サマヴィル提督は「凄まじい失敗である」と述べた。イタリア艦隊は英海軍の作戦阻止に成功したのであった。

◇テウラダ岬とジェノヴァ砲撃

英艦隊はホワイト作戦の失敗後、ターラント空襲でイタリア海軍が麻痺している間に、大輸送船団の地中海横断計画を立てた。これは11月24日から開始され、まず輸送船団がジブラルタル海峡を越えて地中海に入り、同じくジブラルタル出港の巡洋戦艦「レナウン」及び空母「アーク・ロイヤル」を始めとする艦隊(巡洋戦艦1、空母1、巡洋艦2、駆逐艦9、コルベット4)がこれを護衛した。同時にアレクサンドリア港から「ラミリーズ」など戦艦5隻、空母2隻及び巡洋艦3隻が出港した。この計画はアレクサンドリア港を出た艦隊のうち、空母1隻と戦艦2隻はシチリア海峡を通過したところでアレクサンドリア港に引き返し、他の空母1隻と戦艦2隻は輸送船の護衛、残りの戦艦1隻と巡洋艦3隻は航行を続けてジブラルタルに入港することとなった。

11月26日、カンピオーニ提督はこの英艦隊への攻撃を決定し、艦隊を出発させた。ブルートも参謀長として同行している。カンピオーニ提督率いる第一艦隊は戦艦「ジュリオ・チェーザレ」を旗艦とし、戦艦「ヴィットーリオ・ヴェーネト」と7隻の駆逐艦で構成された。第二艦隊は指揮を執るリッカルド・パラディーニ提督が心臓疾患で倒れたため、後任司令官となったアンジェロ・イアキーノ(Angero Iachino)提督のもとで、重巡洋艦「ポーラ」を旗艦とし、重巡6隻、駆逐艦7隻で構成されていた。

11月27日には、サルデーニャ島南のテウラダ岬沖にて、イタリア艦隊はジェームズ・サマヴィル提督率いる英国艦隊と遭遇した。英国艦隊はサマヴィル提督率いるB部隊とランスロット・ホランド提督率いるF部隊で構成された。B部隊は戦艦「ラミリーズ」を旗艦とし、巡洋戦艦「レナウン」、空母「アーク・ロイヤル」、駆逐艦9隻で構成された。F部隊は重巡1隻、軽巡4隻で構成されていた。イアキーノ提督率いる巡洋艦隊は戦闘を有利に進めていったが、戦闘中止命令を受けて撤退した。イタリア艦隊はホランド艦隊の重巡洋艦「ベリック」及び軽巡「マンチェスター」に対して損害を与えた。他方、イタリア艦隊は重巡洋艦「トリエステ」と駆逐艦「ランチエーレ」が被害を受けた。特に「ランチエーレ」の被害は大きく、基地に曳航された。海戦は戦艦「ヴィットーリオ・ヴェネト」が主砲斉射によって英艦隊を後退させたことで終結した。結局勝敗は付かずに両軍は撤退し、両艦隊は双方に被害を出した。

テウラダ岬海戦後、慎重な指揮によって決定的な勝利を出せずにいたカンピオーニ提督は第一艦隊司令官から解任され、新たにイアキーノ提督が第一艦隊司令官となった。同時に第一艦隊参謀長だったブルートも第一艦隊参謀長の職から外れ、第五戦艦戦隊の司令官のみとなった。戦艦「コンテ・ディ・カヴール」の戦列復帰は困難であることから、正式に旗艦を戦艦「ジュリオ・チェーザレ」に変更した。

1941年2月9日、戦艦「ヴィットーリオ・ヴェネト」を旗艦とするイアキーノ提督率いる第一艦隊は、フランチェスコ・マウジェリ(Francesco Maugeri)提督率いるSIS(海軍諜報部)の情報により、英国艦隊によるジェノヴァ攻撃作戦計画を知る。これを受け、イアキーノ提督率いる第一艦隊は出撃を迎撃を開始。ブルートも第五戦艦戦隊の司令官として、旗艦「ジュリオ・チェーザレ」及び僚艦「アンドレア・ドーリア」と共に参加した。イタリア側の参加戦力は戦艦3隻(「ヴィットーリオ・ヴェネト」「ジュリオ・チェーザレ」「アンドレア・ドーリア」)と駆逐艦7隻(「マエストラーレ」「リベッチオ」「グレカーレ」「シロッコ」「グラナティエーレ」「フチリエーレ」「アルピーノ」)で構成された第一艦隊で、それにサンソネッティ提督率いる第三巡洋艦戦隊(旗艦・重巡「トリエステ」)が合流した。この第三巡洋艦戦隊は重巡3隻(「トリエステ」「トレント」「ボルツァーノ」)と駆逐艦3隻(「コラッツィエーレ」「カラビニエーレ」「カミーチャ・レーラ」)で構成された。しかし、阻止には間に合わず、追撃しようとするもヴィシー・フランスの船団を誤認してしまったため、失敗に終わった。

その後ブルート率いる第五戦艦戦隊は艦隊に復帰した戦艦「カイオ・ドゥイリオ」を迎え(ターラント空襲の被害でドッグ入りして修復していた)、戦艦3隻(「ジュリオ・チェーザレ」「カイオ・ドゥイリオ」「アンドレア・ドーリア」)の体制に戻り、中央地中海における北アフリカ船団護衛に従事した。

◇対潜水艦戦指揮における武勲

1941年11月、ブルートは第五戦艦戦隊の指揮官を解任され、ローマの海軍最高司令部(スーペルマリーナ)に召還された。ブルートは新たに対潜艦隊の総監に任命され、リッカルディ海軍参謀長の元でイタリア海軍の対潜水艦戦を指揮した。そして、彼の元で第二次世界大戦のイタリア海軍の対潜水艦戦は優れた戦果を残した。

第二次世界大戦時のイタリア海軍は特段対潜装備に優れていたわけではない。しかし、イタリア海軍は主に地中海で多くの敵潜水艦を沈めているという事実がある。しかも、沈めた英潜水艦の数は枢軸国(ドイツ・イタリア・日本)の中で最も多く、それに加え、王立イタリア海軍が事実上1940~43年の3年にも満たない期間しか活動をしてない、と考えるとかなりの戦果である。英国海軍と積極的に戦い、更に潜水艦を多く運用していた上に、交戦期間が1939~45年と最も長かったドイツ海軍よりも多い戦果というのは、高く評価出来る判断基準になるだろう。

何故イタリア海軍が効果的に対潜戦で戦果を挙げたか、というと、地中海は外洋に比べて透明度が高く、潜水艦の運用が難しかったのが理由の一つなようだ。開戦時、イタリア海軍はソ連に次ぐ世界第二位の潜水艦保有量であったが、イタリア海軍は潜水艦を強化し、それは多くの戦果を挙げた一方で、地中海という環境では運用が難しかったのである。イタリア海軍にとっては、対潜戦が優位な一方、潜水艦の運用は難しかった。これは、敵側の連合軍海軍でも同じ話であった。

ターラントの悪夢の後に海軍参謀長となったリッカルディ提督は、前任のカヴァニャーリ提督よりも柔軟に対応した。彼が力を入れたモノの一つが、まさに対潜水艦戦であった。英国海軍は元々潜水艦の保有量は少なかったが、開戦後、近距離哨戒用の潜水艦を大量生産し、地中海に送り込んだ。これらの潜水艦はイタリア船団の最大の脅威になった。こうして、船団護衛と同時に対潜戦が重視されるようになったのである。

新たに対潜水艦戦を指揮することになったブルートの元にはフェデリーコ・マルティネンゴ提督(Federico Martinengo)、アルベルト・ダ・ザーラ提督(Alberto Da Zara)、ルイージ・リッツォ提督(Luigi Rizzo)といった優秀な人材が揃っていた。特にダ・ザーラ提督は優秀な艦隊指揮官としても知られ、後に6月中旬の海戦で大きな戦果を挙げたことで知られる。更に、リッツォ提督も第一次世界大戦時のMAS艇部隊の英雄で、特にプレムダ沖海戦でオーストリア海軍の主力戦艦「スツェント・イストファン」を撃沈した大戦果で知られていた。彼らの優秀な指揮をブルートがまとめ上げ、主に水雷艇部隊による船団護衛と、それに伴う対潜水艦戦が展開され、多くの戦果を挙げていった...というわけであった。ブルートはこの職を1943年4月まで務めた。その後、ターラントに本部を置くイオニア海及び下部アドリア海艦隊司令部の司令官を任せられている。

◇「デュースブルクの敗北」

ここで、兄ブルーノの行動を見てみよう。第三巡洋艦戦隊の指揮官となったブルーノは、重巡「トリエステ」を旗艦とし、重巡3隻(「トリエステ」「トレント」「ボルツァーノ」)及び駆逐艦3隻(「コラッツィエーレ」「ランチエーレ」「アスカリ」)から構成される艦隊を指揮した。1941年5月24日には船団護衛中に英潜水艦「アップホルダー」によって襲撃を受け、貨客船「コンテ・ロッソ」が撃沈されてしまった。なお、「アップホルダー」は後に弟ブルート率いる対潜部隊の水雷艇「ペガソ」の爆雷攻撃で撃沈されており、仇討ちに成功している。

その後、同年9月下旬、戦艦「ネルソン」を旗艦とする英船団への攻撃のために、先ほどの重巡3隻と駆逐艦3隻に加え、新たにソルダーティ級駆逐艦「カラビニエーレ」を戦隊に追加して出撃したが、肝心の英船団とは会敵出来ずに帰還している。

続いて、11月にはブルーノは「デュースブルク船団の戦い」を指揮した。これはドイツの輸送船「デュースブルク」を中心とする北アフリカ輸送船団を護衛していたブルーノ率いる第三巡洋艦戦隊と、それの到達を阻止しようとする英海軍部隊の戦いで、リビアのシルテ湾にて起こった。偵察機からの情報で北アフリカ輸送船団の存在を知った英海軍は、2隻の軽巡と2隻の駆逐艦から為る艦隊を派遣したのであった。

ブルーノ率いる第三巡洋艦戦隊は、重巡「トリエステ」を旗艦とし、僚艦の「ゴリツィア」と共に、駆逐艦10隻(その内4隻は直属(「グラナティエーレ」「ベルサリエーレ」「フチリエーレ」「アルピーノ」)、6隻は分遣隊「マエストラーレ」「リベッチオ」「グレカーレ」「オリアーニ」「フルミネ」「エウロ」)で編成された。これが7隻から成る輸送船団を護衛することとなった。基本的には近接護衛を担当する分遣隊が輸送船団を護衛し、後方から遠距離で重巡2隻・駆逐艦4隻の護衛艦隊が追従した。

11月7日、ブルーノ率いるイタリア船団はナポリを出発して北アフリカに向かった。英国側はこの情報を掴み、2隻の軽巡と2隻の駆逐艦から為る艦隊を差し向けてこの船団を攻撃することとした。英艦隊による船団攻撃は、イタリア艦隊が苦手とする夜間に実行された。8日深夜から翌日早朝に掛けて行われ、レーダーを持っていないイタリア艦隊は奇襲を許し、大損害を被った。イタリア艦隊は駆逐艦「フルミネ」が撃沈されたが、英海軍側の損害は僅か駆逐艦1隻が小破したのみであった。ブルーノ率いる遠距離護衛部隊はこの攻撃を艦隊ではなく航空機による攻撃だと誤認したため、上手く対応できず、敗北を喫することとなったのである。

この敗北を受け、ブルーノは軍法会議にまでかけられたが、イアキーノ提督の助け舟によって無罪で済んだ。しかし、「デュースブルクの敗北」以降、ムッソリーニとブルーノの対立は酷いことになり、ブルーノは反ファシズムに傾倒することとなる。その後、海軍最高司令部(スーペルマリーナ)の副参謀長に任命されてリッカルディ提督を補佐しており、弟ブルートと同じ職場で勤務した。そして、ラ・マッダレーナに本部を置くサルデーニャ艦隊司令部の指揮官に新たに就任し、西部地中海方面の艦隊運営を指揮している。正直なところ、ブルーノは海軍航空の先駆者として名を知られていたものの、艦隊指揮能力があったかと言われると、かなり微妙なところである。

◇ラ・マッダレーナの悲劇

大戦末期になってくると、いよいよ燃料が底をつき、イタリア艦隊は大型艦の運用が不可能となった。そんな中、1943年4月25日に王党派クーデターでムッソリーニ統帥が失脚し、新たに開戦時の参謀総長であるピエトロ・バドリオ陸軍元帥(Pietro Badoglio)率いる新体制が誕生した。この影響で、海軍も指導部が改組されることになり、新たに海軍参謀長はリッカルディ提督からド・クールタン提督に交代となった。ド・クールタン提督はブルーノが飛行船艦長だった時代の部下であり、第一次世界大戦時は「チッタ・ディ・イェージ」の副艦長として参加、ポーラ軍港爆撃作戦で「チッタ・ディ・イェージ」が撃墜された後、ブルーノと共に捕虜になってマウトハウゼン収容所に収監された人物である。しかし、バドリオ政府が水面下で進めていた連合国との休戦交渉については、政権幹部に抜擢されておきながら殆ど知らされていなかった。

一方、逮捕されたムッソリーニはというと、7月27日にガエータから政治犯の流刑地とされていたポンツァ島に移送された。その後、8月7日にポンツァ島からムッソリーニはラ・マッダレーナ島に移された。ラ・マッダレーナはブルーノ率いるサルデーニャ艦隊司令部の管理下に置かれていたため、ブルーノはムッソリーニの管理を任されることとなった。

デュースブルクの大敗でムッソリーニがブルーノを激しく非難して以降、両者の関係は非常に険悪なものであったが、ブルーノはムッソリーニの幽閉場所としてかつて英国人の別荘であった「ウェーバー邸(ヴィッラ・ウェーバー)」を選んだ。ウェーバー邸は城のような見た目をした豪奢な作りの別荘で、邸宅には警備隊約百人が24時間交代で警戒に当たった。というのも、裏でドイツ当局がムッソリーニの救出計画を練っていたからである。ヒトラーは7月29日のムッソリーニの誕生日に「ニーチェ全集」をプレゼントとして贈っていた。ブルーノはこれを破棄せず、ムッソリーニに届けたが、これによってドイツ軍はムッソリーニの幽閉場所がラ・マッダレーナだと突き止める。

実際、8月中旬にはかのグラン・サッソ襲撃を指揮した武装SSのオットー・スコルツェニー大尉(Otto Skorzeny)が乗る水上機がラ・マッダレーナ上空に飛来し、ウェーバー邸上空を旋回、その後近海に不時着した(なお、この時点ではまだイタリア王国とドイツは同盟関係を維持している)。ブルーノはドイツ側がムッソリーニ救出を計画していると確信し、バドリオ政府に報告。このため、急遽ムッソリーニを再度救出不可能な場所に幽閉することを考え、ブルーノは8月末にCANT Z.506水上機を手配し、ムッソリーニを再びイタリア半島に移送することとなった。その後、ムッソリーニが幽閉されたのがかのグラン・サッソの山荘ホテル「オテル・カンポ・インペラトーレ」であった。

さて、9月にイタリア王国の休戦がなされたわけであるが、海軍参謀長であり、海軍大臣でもあったド・クールタン提督も休戦協定の署名を初めて知ったのはその当日であり、バドリオらから何の相談も受けていなかった。海軍参謀次長サンソネッティ提督を通じて他の提督らに伝えられたのは更に後であった。9月7日にド・クールタン提督はブリヴォネージ兄弟をローマに召集し、ドイツと交戦状態になる可能性を二人に説明し、翌日、それぞれがラ・マッダレーナとターラントに戻った。戻った直後、遂にイタリア休戦の宣言が発令されたのである。

当時、ラ・マッダレーナ軍港に停泊していた艦艇は、コルベット3隻(「ミネルヴァ」「ダナイデ」「イビス」)、潜水艦「フィリッポ・コッリドーニ」、潜水母艦「アントニオ・パチノッティ」であり、ブルーノはこれらの連合軍への引き渡しに同意した。一方で、ラ・マッダレーナに駐屯する海軍兵力はドイツ軍を上回っていたが、殆どが未訓練の兵士や、国王への忠誠が疑わしいMVSN(黒シャツ)であったため、ドイツ軍が急襲してきた場合は対抗は難しかった。更に、サルデーニャ駐屯軍司令官のアントニオ・バッソ将軍(Antonio Basso)はサルデーニャ及びコルシカに駐屯するドイツ軍司令官のフリードリーン・フォン・ゼンガー・ウント・エッターリン将軍と交渉し、サルデーニャに駐屯するドイツ軍をラ・マッダレーナを通過してコルシカに避難させることに合意していた。このため、ブルーノも下手な抵抗はやめてドイツ軍をコルシカに逃がすことに同意したのであった。

しかし、ドイツ軍は約束を裏切り、ラ・マッダレーナの海軍司令部を制圧した。ブルーノらはドイツ軍に対して抵抗したが、ラ・マッダレーナ基地司令官のカルロ・アヴェーニョ大佐(Carlo Avegno)を含む部下たちがドイツ軍との戦闘で戦死し、9月12日にブルーノもドイツ軍の捕虜となったのである。

このラ・マッダレーナ制圧は更なる悲劇的な結果を齎した。ブルーノはここで休戦条約に関する書類を含む機密書類を第一艦隊司令長官であるベルガミーニ提督に渡すはずであったが、これはドイツ軍の手に渡ったのである。これは、アシナーラ島沖での戦艦「ローマ」撃沈の悲劇につながってしまった。結局、9月14日にドイツ軍はラ・マッダレーナを離れ、ブルーノは解放された。その後、正式に共同交戦海軍に合流したブルーノはサルデーニャ艦隊の指揮官を続けたが、ほぼ名目上の役割しか与えられなかった。

◇ターラント艦隊の降伏

一方、ターラント軍港の司令官であったブルートは、ド・クールタン提督の連絡を受けて残存艦隊の連合軍への投降を決定した。しかし、ターラント軽巡戦隊(旗艦:軽巡「ルイージ・カドルナ」、「ルイージ・カドルナ」「ポンペオ・マーニョ」「シピオーネ・アフリカーノ」の軽巡3隻で構成)の司令官であったジョヴァンニ・ガラーティ提督(Giovanni Galati)は休戦条約に対して抗議し、連合国側に艦隊を引き渡すべきではないと主張。そして、ガラーティ提督は北部に艦隊を移動させて交戦を継続するか、それか最後の艦隊決戦に出撃して連合国艦隊に特攻すべしとの意思を述べた。

ブルートは王の命令であると説得したが、ガラーティはこれを受け入れず、仕方なくブルートは彼を要塞内で逮捕した。その後、ガラーティは命令違反として軍法会議にかけられることになったが、国王がこれを停止するように命令し、後にブルートとも和解している。第五戦艦戦隊司令官のダ・ザーラ提督も連合国への投降に拒否感を示したもの、イタリアの困難な状況を打開するにはこの選択しかない、とブルートの決断に同意することとなった。

当時、ターラントに所属していた艦隊は以下の通り。

(ブルート・ブリヴォネージ提督指揮)

◇第五戦艦戦隊(アルベルト・ダ・ザーラ提督指揮)

◇軽巡戦隊(ジョヴァンニ・ガラーティ提督指揮)

軽巡3隻(「ルイージ・カドルナ」「ポンペオ・マーニョ」「シピオーネ・アフリカーノ」)

◇第十五駆逐戦隊

駆逐艦4隻(「ニコローゾ・ダ・レッコ」「グラナティエーレ」「FR23」「FR31」)

◇第一水雷戦隊

水雷艇5隻(「シリオ」「サジッタリオ」「クリオ」「アレトゥーザ」「カッシオペーア」)

◇第四潜水戦隊

潜水艦3隻(「アトローポ」「ジョヴァンニ・ダ・プロチーダ」「ティート・スペーリ」)

◇第七潜水戦隊

潜水艦3隻(「エンリコ・ダンドロ」「ムレーナ」「スパリーデ」)

◇第三対潜コルベット戦隊

コルベット2隻(「ドリアデ」「フローラ」)

しかし、任務中などで準備が出来ていない艦が多く、連合軍への引き渡しのためにマルタに向かう準備が整っていた戦隊は第五戦艦戦隊と軽巡戦隊、及び第三対潜コルベット戦隊の「フローラ」のみであった。ブルーノは出撃準備が整った艦隊からすぐにマルタへの航行を始めたが、ドイツ海軍はこれを妨害すべくターラント湾への機雷敷設を開始している。これを避けて連合国側に無事艦隊を率いて投降したブルートは、この時の迅速な行動が評価され、イタリア軍事勲章を叙勲されている。その後共同交戦海軍に合流、戦後は海軍事務次官となった。

なんとか完走しました。これでも結構絞った感じだが、ブリヴォネージ兄弟は想像以上に興味深い戦歴を歩んでいたために前後編に分けて紹介することとなってしまった。まとめると、港町出身の兄弟が同じく海軍軍人の道を志し、第一次世界大戦では兄は海軍航空隊へ、弟は海兵隊の道を歩んだが、戦間期を通じて再び同じ道を歩むこととなり、第二次世界大戦では二人ともが海軍提督として艦隊を指揮した。しかし、艦隊指揮官としての力量は明らかに弟ブルートの方が勝っており、兄ブルーノは失敗続きで良い見せ場というものが存在しなかった...という感じだろうか。