第二次世界大戦時のイタリア艦名の由来になった人物を調べてみた!第二弾:小型艦艇(駆逐艦・水雷艇)編

前回の更新に引き続き、今回のも第二次世界大戦時のイタリア海軍の艦名で人名由来のものについて調べる事とする。前回は大型・中型艦を扱ったため、二回目の今回は残りの小型艦艇(駆逐艦・水雷艇)について扱う。次回の三回目に潜水艦を扱う予定だ。今回は前回に比べて数が非常に多いため、出来るだけ記述を簡略化して要点のみを述べる。そのため、戦歴に関してはかなり省略しているので注意。

前回のはこちら →

https://associazione.hatenablog.com/entry/2019/04/25/135135

■駆逐艦(Cacciatorpediniere)

◆ナヴィガトーリ級(Classe Navigatori)

この級の艦名の由来は全て大航海時代の航海士で統一されている。

◇アルヴィーゼ・ダ・モスト(Alvise da Mosto)

ナヴィガトーリ級駆逐艦の1隻。就役は1931年3月15日。

試験航海では42.7ノットの高速を記録した高速駆逐艦で、この数値はナヴィガトーリ級で最速である。第二次世界大戦時の主な任務は対潜哨戒、機雷設置、味方への支援、船団護衛及び沿岸都市への艦砲射撃であった。1941年12月1日、船団護衛中にトリポリ沖にて英巡洋艦隊の攻撃を受けて撃沈。

艦名の由来:

アルヴィーゼ・ダ・モスト(Alvise da Mosto)

艦名の由来になったのは、ヴェネツィア共和国出身の航海士、アルヴィーゼ・ダ・モスト(Alvise da Monsto)。大航海時代初期において活躍した人物で、ポルトガルのエンリケ航海王子のもと、西アフリカのガンビアへの探検航海を行った。ガンビア川を探検し、アフリカ側との交易をしている。カーボベルデの発見者とも言われるが、これはアントニオ・ダ・ノーリが発見したという説もある。

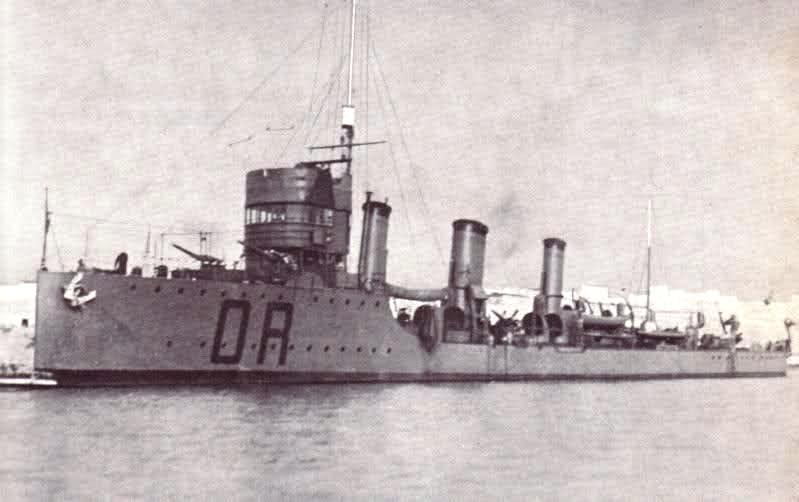

◇アントニオ・ダ・ノーリ(Antonio da Noli)

ナヴィガトーリ級駆逐艦の1隻。就役は1929年12月29日。

第二次世界大戦時の主な任務は船団護衛、対潜哨戒、機雷設置及び海難救助だった。休戦発表によってマルタに向かうが、道中でドイツ軍機の攻撃を受け回避行動をとった際に機雷に接触し、撃沈された。

艦名の由来:アントニオ・ダ・ノーリ(Antonio da Noli)

艦名の由来になったのは、ジェノヴァ共和国出身の航海士、アントニオ・ダ・ノーリ(Antonio da Noli)。ジェノヴァ周辺のノーリ市の貴族出身の航海士で、ポルトガルに仕えてエンリケ航海王子のもと、大西洋とアフリカへの探検航海を行った。一般的にカーボベルデの発見者として知られている。

◇ニコローゾ・ダ・レッコ(Nicoloso da Recco)

第二次世界大戦時の主な任務は対潜哨戒、機雷設置、味方への支援及び船団護衛であった。休戦後は共同交戦海軍の一員として船団護衛任務に従事。戦後も新生イタリア海軍での保有が認められ、1954年まで現役。博物館船として保存されることが計画されたが、放棄され解体された。

艦名の由来:

ニコローゾ・ダ・レッコ(Nicoloso da Recco)

艦名の由来になったのは、ジェノヴァ共和国出身の航海士、ニコローゾ・ダ・レッコ(Nicoloso da Recco)。ポルトガル王アフォンソ4世に仕え、フィレンツェ出身の航海士アンジョリーノ・デ・コルビッツィと共にカナリア諸島を探検した。

◇ジョヴァンニ・ダ・ヴェラッツァーノ(Giovanni da Verrazzano)

ナヴィガトーリ級駆逐艦の1隻。就役は1930年7月25日。

第二次世界大戦時の主な任務は船団護衛任務や機雷設置任務である。1942年10月19日、英潜水艦「アンベンディング」の雷撃で撃沈された。

艦名の由来:ジョヴァンニ・ダ・ヴェラッツァーノ(Giovanni da Verrazzano)

艦名の由来になったのは、シエナ共和国領キャンティ地方出身の航海士ジョヴァンニ・ダ・ヴェッラッツァーノ(Giovanni da Verrazzano)。日本では慣例的にヴェラッツァーノと呼ばれる。フランスに仕え、北アメリカ東海岸を初めて探検したヨーロッパ人として知られている人物(実際は既にそれ以前にヴァイキングが東海岸に達していたため、初めてニューヨーク湾を探検した人物であるらしい)。その最期は不明であるが、バハマの食人部族に食い殺されたという説がある。

◇ランツェロット・マロチェッロ(Lanzerotto Malocello)

ナヴィガトーリ級駆逐艦の1隻。就役は1930年1月18日。

第二次世界大戦時の主な任務は対潜哨戒、船団護衛、機雷敷設、対空射撃及び海難救助。1943年3月24日、機雷に接触し沈没。

艦名の由来:

ランツェロット・マロチェッロ(Lanzerotto Malocello)

艦名の由来になったのは、ジェノヴァ共和国出身の航海士、ランツェロット・マロチェッロ(Lanzerotto Malocello)。ジェノヴァ周辺のヴァラッツェ市出身で、カナリア諸島の発見者として知られている。

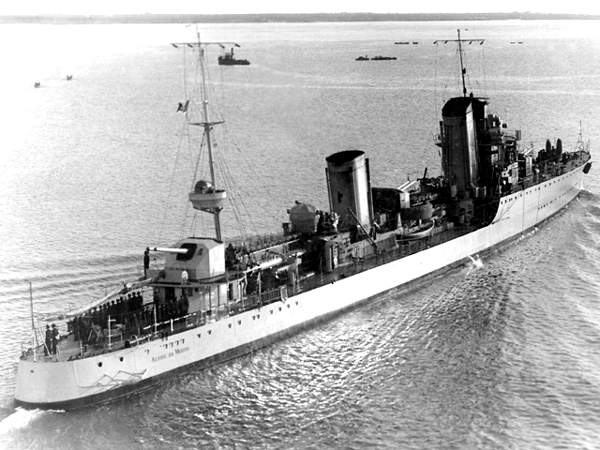

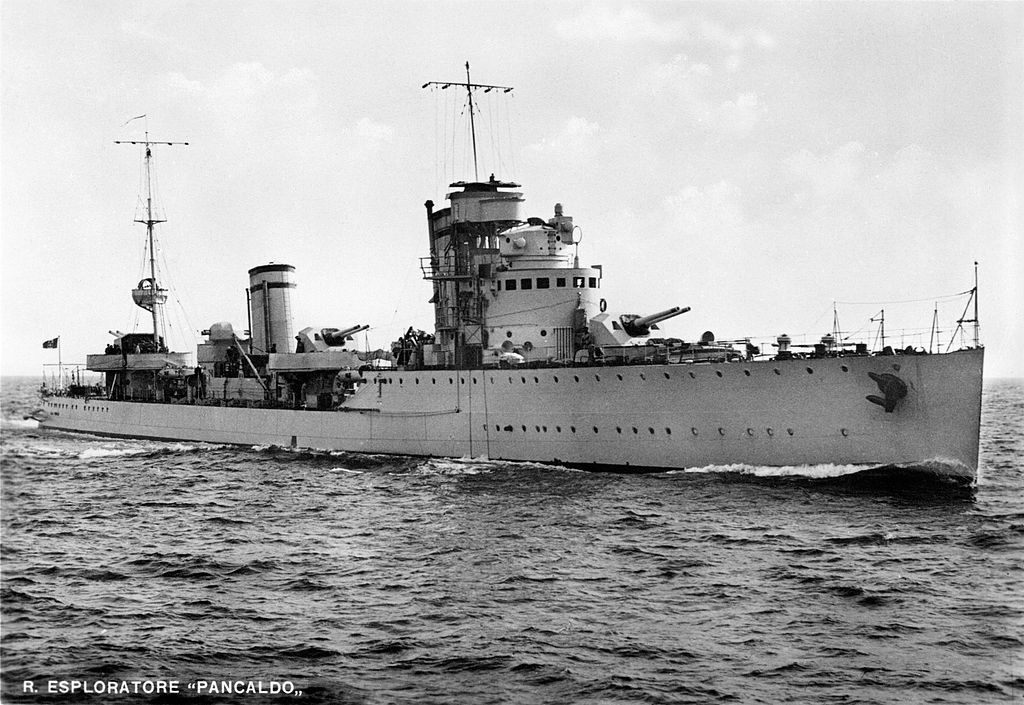

◇レオーネ・パンカルド(Leone Pancaldo)

ナヴィガトーリ級駆逐艦の1隻。

第二次世界大戦時の主な任務は対潜哨戒、機雷設置、味方への支援及び船団護衛であった。1943年4月30日、船団護衛中に爆撃を受けて撃沈。

艦名の由来:レオーネ・パンカルド(Leone Pancaldo)

艦名の由来になったのは、ジェノヴァ共和国出身の航海士、レオーネ・パンカルド(Leone Pancaldo)。ジェノヴァ周辺のサヴォーナ市出身で、ポルトガルの航海士フェルナン・ド・マガリャンイス(英名:フェルディナンド・マゼラン)率いる船団の一員として参加し、世界一周を達成した。

◇エマヌエーレ・ペッサーニョ(Emanuele Pessagno)

ナヴィガトーリ級駆逐艦の1隻。

第二次世界大戦時の主な任務は対潜哨戒、機雷設置、味方への支援及び船団護衛であった。1942年5月29日、英潜水艦の雷撃を受けて撃沈。

艦名の由来:

エマヌエーレ・ペッサーニョ(Emanuele Pessagno)

艦名の由来になったのは、ジェノヴァ共和国出身の航海士・海軍提督、エマヌエーレ・ペッサーニョ(Emanuele Pessagno)。ポルトガル王ディニス1世に仕え、王立ポルトガル海軍の総司令官の地位を与えられた。また、ポルトガル造船工廠の責任者でもあった。アフォンソ4世時代にカスティーリャとの戦いを指揮するが、カスティーリャ艦隊に敗北して捕虜となった。両国の和解によって解放。

◇アントニオ・ピガフェッタ(Antonio Pigafetta)

ナヴィガトーリ級駆逐艦の1隻。

第二次世界大戦時の主な任務は対潜哨戒、機雷設置、味方への支援及び船団護衛であった。休戦後、ドイツ海軍に拿捕され、ドイツ海軍籍で水雷艇「TA44」として就役。アドリア海での哨戒任務・機雷敷設に従事したが、1945年2月17日に連合軍機による爆撃で撃沈された。

艦名の由来:

アントニオ・ピガフェッタ(Antonio Pigafetta)

艦名の由来になったのは、ヴェネツィア共和国領ヴィチェンツァ出身の航海士、アントニオ・ピガフェッタ(Antonio Pigafetta)。フェルナン・ド・マガリャンイス(フェルディナンド・マゼラン)の世界一周航海に同行した航海士で、彼の書いた詳細な記録が現在史料として役に立っている。翻訳者としても知られ、航海時にはフィリピン現地のセブアノ語翻訳も行っている。

◇ルカ・タリゴ(Luca Tarigo)

ナヴィガトーリ級駆逐艦の1隻。

第二次世界大戦時の主な任務は機雷敷設及び船団護衛であった。1941年4月16日夜間、船団護衛中に英艦隊に遭遇・交戦(タリゴ船団の戦い)、デ・クリストファロ中佐率いる駆逐艦隊の旗艦として戦ったが、不意打ちを受けて撃沈された。しかし、満身創痍の状態でありながら最期に雷撃で英駆逐艦「モホーク」を撃沈し、一矢報いた。

艦名の由来:ルカ・タリゴ(Luca Tarigo)

艦名の由来になったのは、ジェノヴァ共和国出身の航海士、ルカ・タリゴ(Luca Tarigo)。黒海方面への探検航海を行った航海士で、クリミアのジェノヴァ植民市カッファ(現フェオドシヤ)を根拠地として、アゾフ海、ドン川、ヴォルガ川などを探検し、カスピ海にまで至った。その際、交易も行う一方で海賊行為も度々行っている。

◇アントニオット・ウゾディマーレ(Antoniotto Usodimare)

ナヴィガトーリ級駆逐艦の1隻。

第二次世界大戦時の主な任務は機雷敷設及び船団護衛であった。1942年6月8日、味方潜水艦「アラジ」によって誤って撃沈された。

艦名の由来:

アントニオット・ウゾディマーレ(Antoniotto Usodimare)

艦名の由来になったのは、ジェノヴァ共和国出身の航海士、アントニオット・ウゾディマーレ(Antoniotto Usodimare)。エンリケ航海王子のもとでアフリカ西海岸の探検航海を行った人物で、しばしばアントニオ・ダ・ノーリと同一人物であるという説が言われるが、歴史的な証拠はない。カーボベルデの島々、そしてガンビア川、現ギニアビサウを流れるジェバ川を探検している。

◇ウゴリーノ・ヴィヴァルディ(Ugolino Vivaldi)

ナヴィガトーリ級駆逐艦の1隻。

第二次世界大戦時の主な任務は船団護衛、対潜哨戒、機雷設置及び海難救助だった。休戦発表によってマルタに向かうが、道中でドイツ軍機や沿岸砲台の攻撃を受け回避行動をとった際に機雷に接触し、撃沈された。

艦名の由来:

ウゴリーノ・ヴィヴァルディ(Ugolino Vivaldi)

艦名の由来になったのは、ジェノヴァ共和国出身の航海士、ウゴリーノ・ヴィヴァルディ(Ugolino Vivaldi)。弟のヴァディーノ・ヴィヴァルディ(Vadino Vivaldi)と共に交易路確保のための探検航海を行った。大航海時代黎明期、インドまでの交易路を築くためにガレー船でジブラルタル海峡を通過し、アフリカ沿岸に沿って降下したが、そこで行方不明となった。一説によると、アフリカを一周して東アフリカ沿岸にまで辿り着き、エチオピア皇帝に謁見しているとも言われている。

◇ニコロ・ゼーノ(Nicolò Zeno)

ナヴィガトーリ級駆逐艦の1隻。

第二次世界大戦時の主な任務は船団護衛、対潜哨戒、機雷設置及び海難救助だった。1943年9月9日、修復中であったが、拿捕を防ぐために自沈した。

艦名の由来:ニコロ・ゼーノ(Nicolò Zeno)

艦名の由来になったのは、ヴェネツィア共和国出身の航海士、ニコロ・ゼーノ(Nicolò Zeno)。弟のアントニオ・ゼーノ(Antonio Zeno)と共にノルウェー王家に仕え、北極海や北大西洋の探検航海を行った。シェトランド諸島、オークニー諸島、スヴァールバル諸島、アイスランド、グリーンランドのほか、カナダまで探検航海をしている。彼の弟であるカルロ・ゼーノ(カルロ・ゼン)はヴェネツィア海軍で提督を務め、ジェノヴァとのキオッジャ戦争で活躍した。

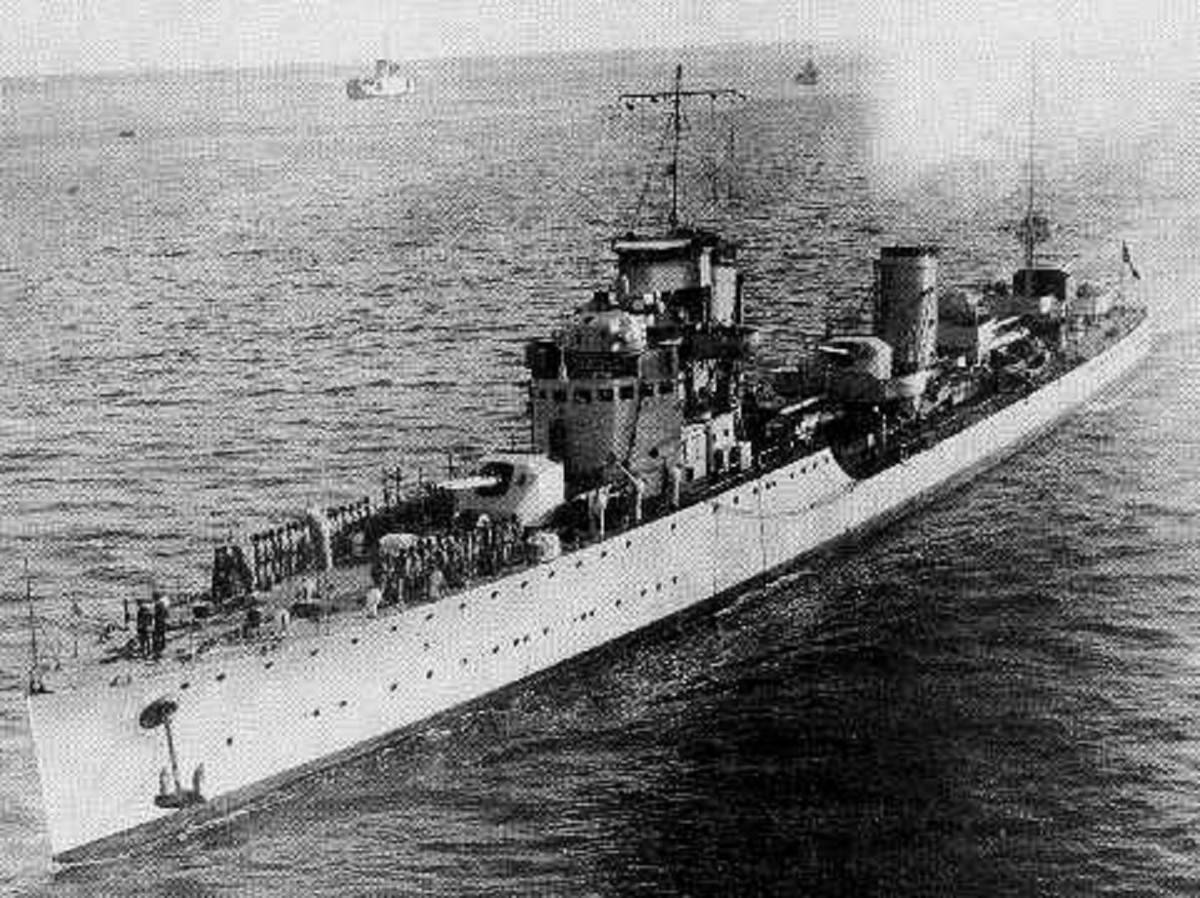

◆オリアーニ級(Classe Oriani)

この級の艦名の由来は全て作家・詩人で統一されている。そのため、Classe Poeti(詩人級,ポエティ級)とも称される。

◇アルフレード・オリアーニ(Alfredo Oriani)

オリアーニ級駆逐艦のネームシップ。オリアーニ級では唯一戦後まで生き残ったが、賠償艦としてフランス海軍に引き渡され、「デスタン」となった。

艦名の由来:

アルフレード・オリアーニ(Alfredo Oriani)

艦名の由来になったのは、ファエンツァ出身の詩人アルフレード・オリアーニ。1909年に死去し、その後も長らく評価されていなかったが、ファシスト政権期に再評価され、この時代に彼の生家も博物館として整備されている。

◇ヴィットーリオ・アルフィエーリ(Vittorio Alfieri)

オリアーニ級駆逐艦の1隻。1941年3月28日、マタパン岬沖海戦で戦没。

艦名の由来:

ヴィットーリオ・アルフィエーリ(Vittorio Alfieri)

艦名の由来になったのは、アスティ出身の詩人・劇作家ヴィットーリオ・アルフィエーリ(Vittorio Alfieri)。伯爵でありながらフランス革命を支持し、逆にフランス革命政府がロベスピエール独裁やナポレオン帝政に変質していくと、それに対して激しい嫌悪感を示して反対した。

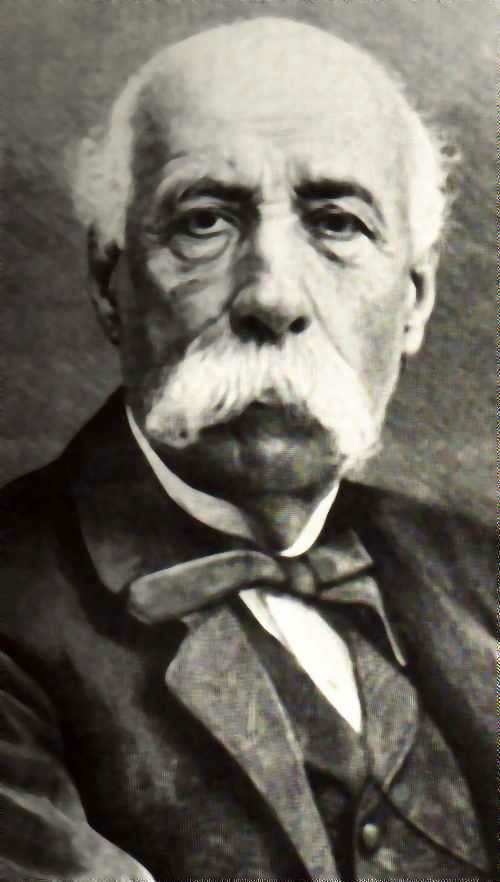

◇ジョズエ・カルドゥッチ(Giosuè Carducci)

オリアーニ級駆逐艦の1隻。1941年3月28日、マタパン岬沖海戦で戦没。

艦名の由来:

ジョズエ・カルドゥッチ(Giosuè Carducci)

艦名の由来になったのは、ノーベル文学賞を最初に受賞したイタリア人として知られている作家、ジョズエ・カルドゥッチ(Giosuè Carducci)。近代イタリアを代表する国民的な詩人であると同時に教育者としても多くの功績を残しており、教会の管理下ではない寄宿学校の設置などを行っている(なお、ムッソリーニはここで学んだ)。

◇ヴィンチェンツォ・ジョベルティ(Vincenzo Gioberti)

オリアーニ級の1隻。駆逐艦「ヴィンチェンツォ・ジョベルティ」はオリアーニ級駆逐艦の1隻(2番艦)で、1936年9月19日に進水、1937年10月27日に就役した。

イタリア参戦時(1940年6月10日)は第9駆逐戦隊(旗艦:駆逐艦「アルフィエーリ」)に所属し、マッテウッチ提督率いる第一巡洋戦隊(旗艦:重巡「ザラ」)と行動を共にした。開戦時の艦長はアウレリオ・ラッジョ中佐である。開戦から2日後に第9駆逐戦隊の一員として、第一巡洋戦隊及び第八巡洋戦隊(旗艦:軽巡「アブルッツィ」)、第16駆逐戦隊(旗艦:駆逐艦「レッコ」)と共にイオニア海の哨戒任務に出撃したのが大戦時の初出撃である。

7月に入ると北アフリカ船団の護衛に従事した後、7月9日には地中海戦線初の大規模海戦となった「プンタ・スティーロ海戦(カラブリア沖海戦)」に参加。カンピオーニ提督率いる第一艦隊(旗艦:戦艦「ジュリオ・チェーザレ」)と共に英艦隊と交戦、敵艦隊に対して雷撃を発射したが、距離が遠すぎて効果は無かった。同海戦はイタリア艦隊が英艦隊の撃退に成功し、伊海軍の勝利に終わった。

7月末から翌月始めにかけて、再度北アフリカ船団の護衛に従事。ターラント空襲の結果を受けて、母港をナポリに移動した後、11月27日に発生した「テウラダ岬沖海戦(スパルティヴェント岬沖海戦)」に参加。イアキーノ提督率いる第二艦隊(旗艦:重巡「ポーラ」)と共に英艦隊と交戦。ホラント提督率いる英巡洋艦隊に対して戦局を有利に展開している。

12月にはギリシャ戦線の支援のために姉妹艦「アルフィエーリ」及び「カルドゥッチ」と共に出撃し、イオニア海沿岸からギリシャ軍部隊に対して艦砲射撃を実行、陸軍の作戦行動を空軍と共に支援した。

1941年に入ると、ギリシャ戦線方面の海軍作戦が本格化したため、再度陸軍部隊の支援に出撃し、ギリシャ軍基地への直接の艦砲射撃を実行して陸軍を支援した。伊エーゲ海艦隊の連戦連勝によりギリシャ作戦における戦局が好転していたため、ドイツ海軍の要請でイアキーノ提督率いる主力艦隊(旗艦:戦艦「ヴィットリオ・ヴェネト」)が東地中海方面に派遣されると、「ジョベルティ」を含む第9駆逐戦隊は、カッターネオ提督率いる第一巡洋戦隊(旗艦:重巡「ザラ」)と共に出撃し、3月28日の「マタパン岬沖海戦」に参加したのである。しかし、空母「フォーミダブル」の艦載雷撃機の攻撃を受け、重巡「ポーラ」が行動不能になり、その救援に第一巡洋戦隊及び第9駆逐戦隊が向かった。しかし、「ジョベルティ」はそこでイタリア海軍最大の悪夢を経験することになった。

夜間戦闘の中で、レーダーを持たないイタリア艦隊は敵艦隊の位置を補足できず、戦艦3隻(「ウォースパイト」「ヴァリアント」「バーラム」)を含む英主力艦隊から十字砲火を受けることとなった。この結果、重巡「ザラ」「フィウーメ」が為すすべもなく撃沈された。

「ジョベルティ」もこの十字砲火を受けたが、姉妹艦「カルドゥッチ」が脱出のために煙幕を張って英艦隊に立ち向かったことにより、最後尾の「オリアーニ」と共に運良く無傷で脱出することに成功した。

その後、姉妹艦である「カルドゥッチ」及び「アルフィエーリ」、そして重巡「ポーラ」も撃沈され、マタパン岬沖海戦は悲惨極まる大敗北となったのであった。

4月末から5月初めには北アフリカ戦線向けのドイツ・イタリア船団(ドイツアフリカ軍団の支援物資を輸送していた)を護衛した際に、英軍雷撃機と潜水艦による連続の襲撃を受けたが、これに首尾よく対応して撃退に成功、船団を無傷で北アフリカに届けることに成功した。

6月初めにはトリポリ北東沖の機雷原の敷設に従事し、6月末にはナポリからトリポリへの輸送船団の護衛に従事、英空軍の爆撃を受けたが対空砲火によって撃退し、船団を無傷で輸送することに成功している。

7月中旬にはターラントからトリポリへの輸送船団の護衛に従事、英潜水艦「アンビーテン」からの雷撃を受けたがこれを回避、素早く爆雷を投下して撃退に成功、船団は無傷でトリポリに到着することが出来た。

8月初めにナポリから北アフリカ船団の護衛に出発したが、ランペドゥーザ島南方にて英軍機の襲撃を受けた。この際、1席の輸送船が撃沈されてしまったが、残りの船団は無事トリポリ港に到着した。

8月中旬には再度ナポリ-トリポリ間の船団護衛に従事。今度は2隻の英潜水艦の襲撃に遭遇し、1隻目(「アンビーテン」)の攻撃は回避したが、2隻目(「ユニーク」)の撃退には失敗し、兵員輸送船1隻が撃沈された。しかし、迅速な救助によって犠牲者を最小限(死者31名)に留め、1139人を救助することに成功している。

8月末から9月初旬にかけてターラント-トリポリ間の船団護衛に従事し、英潜水艦「アップホルダー」の襲撃を受けたがこれを撃退、無傷で船団護衛を成功させた。なお、この時船団を襲撃した潜水艦「アップホルダー」は英海軍潜水艦で撃沈トン数No.1を誇る潜水艦(総撃沈トン数:93,031トン)である。

9月中旬にはターラントからトリポリへの船団護衛に従事した。この時、船団は英潜水艦4隻(「アップホルダー」「アンビーテン」「アップライト」「アーシュラ」)による集中攻撃を受け、2隻の輸送船が撃沈された。しかし、迅速な救助活動により乗員計5818人のうち、5434人の救助に成功している。

9月24日には英海軍の輸送船団「ハルバード」迎撃のため、イアキーノ提督率いる主力艦隊(旗艦:戦艦「リットリオ」)と共にナポリを出撃。英戦艦「ネルソン」が雷撃で小破し、輸送船を撃沈するなどイタリア側は英船団に打撃を与えたが、戦力的に不利であったため撤退した。

「ハルバード」船団迎撃の後、艦長が変更され、新たにヴィットーリオ・プラート中佐が新艦長に就任した。10月初旬、ナポリ-トリポリ間の船団護衛に従事。ミズラータ沖にて英軍雷撃機の襲撃を受け、輸送船1隻が撃沈。

10月中旬に再度ナポリ-トリポリ間の船団護衛に従事。英潜水艦「アーシュラ」の襲撃を受け、輸送船「ベッペ」が損傷したが撃沈は免れた。しかし、その後目的地まであと少しのところで英軍機の爆撃を受け、1隻の輸送船が撃沈されている。

11月中旬にはトリポリ-ナポリ間の船団護衛に従事したが、英軍機及び水上艦隊の存在を確認したため、目的地をターラントに変更。無事にターラントに到着した。

12月初旬には北アフリカ戦線の支援のため、駆逐艦「マエストラーレ」と共にギリシャのパトラ港から、リビアのデルナ港への燃料の高速輸送を実行し、これを無傷で成功させている。

12月13日はベルガミーニ提督率いる第五戦艦戦隊(旗艦:戦艦「カイオ・ドゥイリオ」)と共に北アフリカ戦線向けの「M41」船団を護衛し、ターラントを出発してベンガジを目指したが、合流予定であった戦艦「ヴィットリオ・ヴェネト」がアウグスタ沖にて英潜水艦の雷撃を受けたため、作戦は一時的に中断され撤退した。

12月16日にはイアキーノ提督率いる主力艦隊(旗艦:戦艦「リットリオ」)と共に再度出撃し、「M42」船団の護衛任務に従事した。このため、船団護衛中に発生した「第一次シルテ湾海戦」にも参加したが、「ジョベルティ」は特にこれといった戦果は挙げていない。個の海戦において、英艦隊は軽巡「ネプチューン」及び駆逐艦「カンダハー」が撃沈、軽巡「オーロラ」「ペネロペ」及び駆逐艦「キプリング」「ニザム」が損傷する被害に合った一方、イタリア艦隊は無傷で海戦を終了し、本来の目的である船団護衛に成功した。

1942年に入ると、年始から「ジョベルティ」は任務に従事した。ベルガミーニ提督率いる第五戦艦戦隊(旗艦:戦艦「ドゥイリオ」)と共に大規模船団「M43」を護衛し、トリポリまで無傷で船団を送り届けた。

「ジョベルティ」はしばらく北アフリカ沿岸に留まった後、2月初旬にナポリ港に戻ったが、その後近代化改修を受けて武装が強化された。特に対潜装備と対空兵装が重点的に強化され、対潜ソナーの装備や対空機関銃・爆雷投下機の刷新は船団護衛戦の効率化が期待された。

5月に改修を完了して再就役し、6月から再度任務に従事した。6月13日にはダ・ザーラ提督が指揮する第七巡洋戦隊に追従する第十駆逐戦隊の一員として、英「ハープーン」船団の迎撃に当たるはずであったが、カリャリを出港したものの、「ジョベルティ」と「ゼーノ」は機関の不調で速力が維持出来ず(輸送船の速度にすら及ばなかった)、パレルモ港に留まることとなった。なお、戦力を減らしたダ・ザーラ艦隊であったが、その後発生した「パンテッレリーア沖海戦」で戦艦1隻及び空母2隻を含む英主力艦隊を相手に圧倒的勝利を手に入れたのであった。しかし、「ジョベルティ」はパレルモ港に留まったため、この勝利の海戦に参加すら出来なかったのである。

機関の不調を修理した「ジョベルティ」には新たにジャンロベルト・ブルゴス中佐が艦長に就任した。

さっそく8月中旬、ナポリ-トリポリ間の船団護衛に従事したが、17機の英軍雷撃機編隊の襲撃に加えて、英潜水艦「P44」の襲撃を受けた。この襲撃により「ジョベルティ」艦長のジャンロベルト・ブルゴス中佐も重傷を負い、67名が負傷、18名が死亡している。副艦長のジュリオ・ルスキ中尉が何とか艦を指揮し、トラーパニ港まで撤退することに成功した。ブルゴス艦長は負傷のため艦の指揮を離れ、新たにピエトロ・フランチェスコ・トーナ中佐が艦長に就任している。彼のもとで10月に任務を再開、10月中旬にナポリ-トリポリ間の船団護衛に従事した。しかし、英潜水艦3隻(「アンベンディング」「P32」「P37」)の襲撃を受け、輸送船1隻に加えて、同行していた駆逐艦「ヴェッラッツァーノ」も撃沈される被害に遭った。「ジョベルティ」は爆雷を投下したが、損傷を与えたものの撃沈することには失敗している。

11月初旬には再度ナポリ-トリポリ間の船団護衛に従事。英軍機編隊による連続の襲撃を受けたが、対空砲火によってこれを撃退し、船団を無傷で目的地に到着させた。この直後、トーチ作戦によってヴィシー・フランス領北アフリカが連合軍によって制圧されたため、地中海の制海権は連合軍有利になり、イタリア海軍は苦しい戦いを強いられることになってしまった。

1943年1月初旬には、輸送船がカプリ島沖で機雷に接触して沈没したことを受けて、生存者の救出に出撃、これを迅速に救出することに成功している。1943年5月13日、北アフリカ方面軍司令官であるメッセ元帥が降伏したことを受け、北アフリカ戦線は完全に崩壊した。これに伴い「ジョベルティ」も主力艦隊と共にラ・スペツィア軍港に移動している。その後は連合軍機の度々の空襲に悩まされ、何度か損害を受けている。制海権は連合国側に渡り、燃料も遂に枯渇しかけている状態のため、今まで幾度も出撃していた「ジョベルティ」の活動も消極的になった。7月初旬にはラ・スペツィアからラ・マッダレーナへ移動した際に英潜水艦の雷撃を受けたが回避に成功、爆雷を投下して潜水艦を撃退した。最早イタリア本土周辺ですら連合軍艦隊は我が物顔で航行する有様であった。

7月末に王党派クーデターによってムッソリーニが失脚、新たにバドリオ元帥による軍事政権が成立した。バドリオ政権は水面下では連合軍との和平交渉を進めたが、表面上は交戦継続を表明したために連合軍との闘いは終わらなかった(そもそも一部の高官を除き和平交渉は知らされていない)。8月初旬、新艦長としてカルロ・ザンパーニ中佐が就任した。8月9日、ザンパーニ新艦長の元で初任務に出撃したが、それは「ジョベルティ」の最後の航海となったのである。

フィオラヴァンツォ提督率いる第八巡洋戦隊(旗艦:軽巡「ガリバルディ」)がラ・スペツィアからジェノヴァに移動するため、「ジョベルティ」は「カラビニエーレ」及び「ミトライエーレ」と共に巡洋戦隊を護衛することになった。1943年8月9日午後18時24分、プンタ・メスコ沖にてイタリア艦隊を補足した英潜水艦「シムーン」は旗艦である軽巡「ガリバルディ」に対して4本の魚雷を発射した。「ガリバルディ」はこれを回避したが、不運なことにその先にいた「ジョベルティ」に通り過ぎた魚雷2本が命中、撃沈されたのであった。

艦名の由来:

ヴィンチェンツォ・ジョベルティ(Vinzenzo Gioberti)

艦名の由来になったのは、トリノ出身の哲学者であるヴィンチェンツォ・ジョベルティ(Vinzenzo Gioberti)。リソルジメント期の重要人物の一人で、カルロ・アルベルト王のもとでサルデーニャ王国の宰相を務めている。

◆ミラベッロ級(Classe Mirabello)

◇カルロ・ミラベッロ(Carlo Mirabello)

ミラベッロ級駆逐艦のネームシップ。1941年5月21日、機雷と接触し沈没。

艦名の由来:カルロ・ミラベッロ(Carlo Mirabello)

艦名の由来になったのは、イタリア海軍の提督カルロ・ミラベッロ(Carlo Mirabello)。若い頃にサルデーニャ王国海軍の水兵としてリソルジメントに参加。1904年から1906年まで海軍大臣を務め、イタリア海軍の近代化に尽力した。また、無線通信の大御所である科学者グリエルモ・マルコーニと交友関係を持ち、彼を支援して無線通信の発展に貢献している。

◇アウグスト・リボティ(Augusto Riboty)

ミラベッロ級駆逐艦の1隻。第二次世界大戦時は島嶼部への上陸作戦を行う特殊部隊「海軍特殊集団(Forza Navale Speciale,FNS)」に所属。戦後まで生き残り、講和条約の結果ソ連への賠償艦となることが決まったが、旧式艦故に拒否された。1951年解体。

艦名の由来:アウグスト・アントニオ・リボティ(Augusto Antonio Riboty)

艦名の由来になったのは、サルデーニャ王国海軍/イタリア海軍の提督、アウグスト・アントニオ・リボティ(Augusto Antonio Riboty)である。サルデーニャ王国海軍の指揮官としてクリミア戦争で戦い、更にイタリア統一後は第三次イタリア独立戦争に参加。装甲艦「レ・ディ・ポルトガッロ」の艦長として、オーストリア海軍の戦列艦「カイザー」に対して多くの打撃を与えた。1868年~1869年、1872年~1873年には海軍大臣を務め、海軍の技術開発を進めて艦隊の増強に尽力している。

◆サウロ級(Classe Sauro)

◇ナザリオ・サウロ(Nazario Sauro)

サウロ級のネームシップ。紅海艦隊に所属し、1941年4月3日に英軍機の爆撃で戦没。

艦名の由来:ナザリオ・サウロ(Nazario Sauro)

艦名の由来になったのは、第一次世界大戦時の海軍軍人、ナザリオ・サウロ(Nazario Sauro)。戦後の潜水艦の艦名にも使われている。当時オーストリア帝国領であったカポディストリア(現スロヴェニア領コペル)のイタリア人家庭に生まれたが、第一次世界大戦時にはイタリア海軍に志願して、潜水艦「ジャチント・プッリーノ」に乗艦した。クヴァルネル湾での作戦時にオーストリア海軍の捕虜となったが、オーストリア領出身であることが判明したため「反逆罪」で処刑された。

◇フランチェスコ・ヌッロ(Francesco Nullo)

サウロ級の1隻。紅海艦隊に所属し、1940年10月21日にハーミル島沖海戦で戦没した。

艦名の由来:

フランチェスコ・ヌッロ(Francesco Nullo)

艦名の由来となったのは、ガリバルディの友人である義勇兵の将軍フランチェスコ・ヌッロ(Francesco Nullo)。リソルジメント期はガリバルディ率いる「赤シャツ隊」の一員として戦った。ポーランド及びリトアニアで発生した反ロシア帝国蜂起である「1月蜂起」では、ポーランド蜂起軍を支援するイタリア人義勇軍の司令官として参戦し、戦死。ポーランドのために戦い、死んだ人物として、ポーランド独立後に称賛された。

◇ダニエーレ・マニン(Daniele Manin)

サウロ級の1隻。紅海艦隊に所属し、1941年4月3日に英軍機の爆撃で戦没。

艦名の由来:ダニエーレ・マニン(Daniele Manin)

艦名の由来になったのは、1848年革命でオーストリアから再独立したヴェネツィア共和国(サン・マルコ共和国)の大統領、ダニエーレ・マニン(Daniele Manin)。ヴェネツィア共和国の復活を望み、独立運動を展開していたためにオーストリア当局に危険視されて投獄された。その後、民衆蜂起でヴェネツィアが一時的に解放された際に、ヴェネツィア共和国臨時政府の大統領に選出され、包囲するオーストリア軍に抵抗した。ヴェネツィア陥落後、パリに亡命し、その地で客死した。

◇チェーザレ・バッティスティ(Cesare Battisti)

サウロ級の1隻。紅海艦隊に所属し、1941年4月3日に英軍機の爆撃で戦没。

艦名の由来:

チェーザレ・バッティスティ(Cesare Battisti)

艦名の由来になったのはチェーザレ・バッティスティ(Cesare Battisti)。当時オーストリア帝国領であったトレントのイタリア人家庭で生まれ、オーストリア社会民主労働党に所属した社会主義政治家。トレンティーノ地方の自治を求めて運動していたが、第一次世界大戦の発生でイタリアに亡命し、イタリア陸軍に志願してアルピーニ兵となった。しかし、アジアーゴの戦いでオーストリア軍の捕虜となり、オーストリア出身であったことから「反逆罪」として処刑された。

◆セッラ級(Classe Sella)

◇クインティーノ・セッラ(Quintino Sella)

セッラ級のネームシップ。第二次世界大戦時は主に船団護衛に従事した他、特殊作戦に従事した。スダ湾攻撃では姉妹艦の「クリスピ」と共にMTM艇(バルキーノ)の母艦として機能し、英重巡「ヨーク」及びタンカー「ペリクレス」の撃沈に成功した。また、英軍の占領下に置かれたカステルリゾ島の奪還作戦にも参加。休戦後、避難民を乗せてヴェネツィアを出港したが、1943年9月11日、ドイツの水雷艇「S54」に撃沈された。

艦名の由来:クインティーノ・セッラ(Quintino Sella)

艦名の由来になったのは、経済学者のクインティーノ・セッラ(Quintino Sella)。ラッタッツィ内閣、ラ・マルモラ内閣、ランツァ内閣でそれぞれ財務相を務め、イタリアの財政再建に尽力した。科学者としても名高く、特に鉱業分野での功績が多いが、その他数学や歴史学にも精通しており、様々な分野で功績を残した。

◇フランチェスコ・クリスピ(Francesco Crispi)

セッラ級の1隻。第二次世界大戦時は主に船団護衛に従事した他、特殊作戦に従事した。スダ湾攻撃では姉妹艦の「クリスピ」と共にMTM艇(バルキーノ)の母艦として機能し、英重巡「ヨーク」及びタンカー「ペリクレス」の撃沈に成功した。また、英軍の占領下に置かれたカステルリゾ島の奪還作戦にも参加。休戦後、ドイツ海軍に拿捕されて水雷艇「TA15」として就役。1944年10月12日、連合軍機の攻撃で撃沈。

艦名の由来:

フランチェスコ・クリスピ(Francesco Crispi)

艦名の由来になったのは、第11代イタリア王国首相フランチェスコ・クリスピ(Francesco Crispi)。強権的な指導者として知られ、イタリアではムッソリーニと対比されることもある権威主義者。リソルジメント期の重要人物でもあり、1848年のシチリア革命で重要な役割を果たしている。統一後は首相だけでなく、外相、内相、財務相といった様々なポストを経験したが、アビシニア戦争での敗北で失脚した。

◆コマンダンティ・メダリエ・ドロ級(Classe Comandanti Medaglie d'Oro)

コマンダンティ・メダリエ・ドロ級はソルダーティ級駆逐艦の後継艦として開発された駆逐艦で、全24隻が建造予定であったが、1943年の休戦によって全て未完成に終わった。24隻のうち、20隻が命名されていた。艦名の由来になった人物は全て第二次世界大戦中に戦死し、イタリア軍最高位の金勲章(Medaglia d'Oro)を叙勲された海軍指揮官たちである。以下、簡潔に記述する。

◇コマンダンテ・トスカーノ(Comandante Toscano)

→サルヴァトーレ・トスカーノ(Salvatore Toscano)

◇コマンダンテ・バローニ(Comandante Baroni)

→エンリコ・バローニ(Enrico Baroni)

◇コマンダンテ・カザーナ(Comandante Casana)

→コスタンツォ・カザーナ(Costanzo Casana)

◇コマンダンテ・デ・クリストファロ(Comandante De Cristofaro)

→ピエトロ・デ・クリストファロ(Pietro De Cristofaro)

◇コマンダンテ・デッランノ(Comandante Dell'Anno)

→フランチェスコ・デッランノ(Francesco Dell'Anno)

◇コマンダンテ・マルゴッティーニ(Comandante Margottini)

→カルロ・マルゴッティーニ(Carlo Margottini)

◇コマンダンテ・ボルシーニ(Comandante Borsini)

→コスタンティーノ・ボルシーニ(Costantino Borsini)

◇コマンダンテ・ボッティ(Comandante Botti)

→ウーゴ・ボッティ(Ugo Botti)

◇コマンダンテ・リータ(Comandante Ruta)

→マリオ・リータ(Mario Ruta)

◇コマンダンテ・フォンターナ(Comandante Fontana)

→ジュゼッペ・フォンターナ(Giuseppe Fontana)

◇コマンダンテ・ジョルジス(Comandante Giorgis)

→ジョルジョ・ジョルジス(Giorgio Giorgis)

◇コマンダンテ・ジョッベ(Comandante Giobbe)

→ジョルジョ・ジョッベ(Giorgio Giobbe)

◇コマンダンテ・モッカガッタ(Comandante Moccagatta)

→ヴィットーリオ・モッカガッタ(Vittorio Moccagatta)

◇コマンダンテ・ロドカナッキ(Comandante Rodocanacchi)

→ジョルジョ・ロドカナッキ(Giorgio Rodocanacchi)

◇コマンダンテ・コルシ(Comandante Corsi)

→ルイージ・コルシ(Luigi Corsi)

◇コマンダンテ・エスポジート(Comandante Esposite)

→スタニスラオ・エスポジート(Stanislao Esposito)

◇コマンダンテ・フィオレッリ(Comandante Fiorelli)

→ウーゴ・フィオレッリ(Ugo Fiorelli)

◇コマンダンテ・ジャンナッタージオ(Comandante Giannattasio)

→ヴィットーリオ・ジャンナッタージオ(Vittorio Giannattasio)

◇コマンダンテ・ミラーノ(Comandante Milano)

→マリオ・ミラーノ(Mario Milano)

◇コマンダンテ・ノヴァーロ(Comandante Novaro)

→ウンベルト・ノヴァーロ(Umberto Novaro)

■水雷艇(Torpediniere)

◆ジェネラーリ級(Classe Generali)

◇ジェネラーレ・アントニオ・カントーレ(Generale Antonio Cantore)

ジェネラーリ級の1隻。第二次世界大戦時は主に船団護衛、対潜哨戒及び掃海任務に従事。1942年8月22日、機雷に接触し沈没。

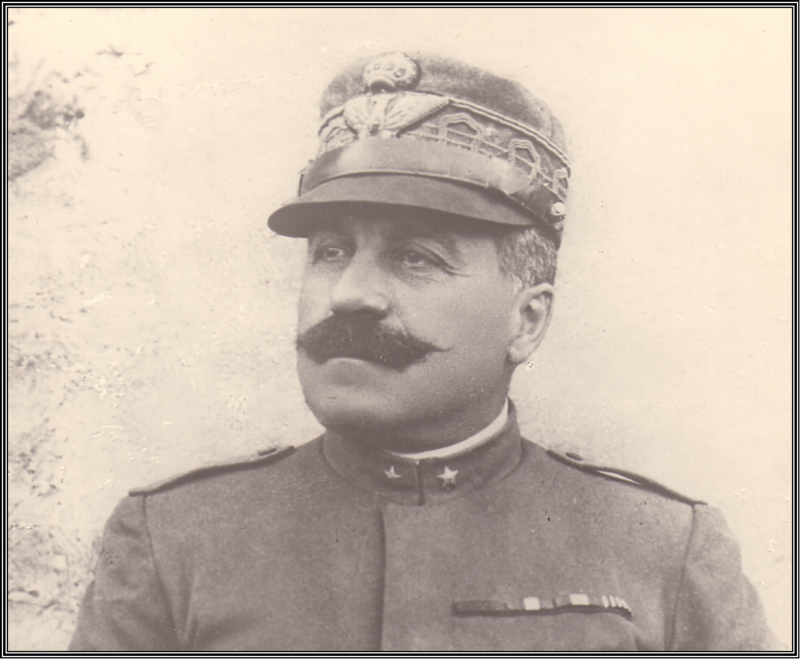

艦名の由来:アントニオ・カントーレ(Antonio Cantore)

艦名の由来になったのは、アントニオ・カントーレ(Antonio Cantore)将軍。アルピーニの将軍で、第一次世界大戦時に前線視察中に敵弾に当たり戦死した。第一次世界大戦時で最も早く戦死したイタリア軍の将軍でもある。

◇ジェネラーレ・アントニーノ・カシーノ(Generale Antonino Cascino)

ジェネラーリ級の1隻。第二次世界大戦時は主に船団護衛、対潜哨戒及び掃海任務に従事。休戦後、ラ・スペツィア軍港で自沈した。

艦名の由来:アントニーノ・カシーノ(Antonino Cascino)

艦名の由来になったのは、アントニーノ・カシーノ(Antonino Cascino)将軍。ピアッツァ・アルメリーナ出身の砲兵大将で、スロヴェニアのスカブリエル山攻略戦でオーストリア軍の手榴弾の爆発を受け戦死した。

◇ジェネラーレ・アントニオ・キノット(Generale Antonio Chinotto)

ジェネラーリ級の1隻。第二次世界大戦時は主に船団護衛、対潜哨戒及び掃海任務に従事。1941年3月28日、機雷に接触し沈没。

艦名の由来:アントニオ・キノット(Antonio Chinotto)

艦名の由来になったのは、アントニオ・キノット(Antonio Chinotto)。第一次世界大戦時のイタリア陸軍将軍だが、戦場で罹患して死亡。

◇ジェネラーレ・カルロ・モンタナーリ(Generale Carlo Montanari)

ジェネラーリ級の1隻。第二次世界大戦時は主に船団護衛、対潜哨戒及び掃海任務に従事。休戦後、ラ・スペツィア軍港で自沈した。

艦名の由来:カルロ・モンタナーリ(Carlo Montanari)

艦名の由来になったのは、第一次世界大戦時のイタリア軍将軍、カルロ・モンタナーリ(Carlo Montanari)。前線でオーストリアの狙撃兵に撃たれて戦死。

◇ジェネラーレ・マルチェッロ・プレスティナーリ(Generale Marcello Prestinari)

ジェネラーリ級の1隻。第二次世界大戦時は主に船団護衛、対潜哨戒及び掃海任務に従事。1943年1月31日、機雷に接触し沈没。

艦名の由来:

マルチェッロ・プレスティナーリ(Marcello Prestinari)

艦名の由来になったのは、第一次世界大戦時のベルサリエリ将軍、マルチェッロ・プレスティナーリ(Marcello Prestinari)。エリトリア人アスカリ兵の指揮官としてアビシニア戦争で実戦を積んだ。アジアーゴの戦いにて、敵弾を受けて戦死。

◇ジェネラーレ・アキッレ・パーパ(Generale Achille Papa)

ジェネラーリ級の1隻。第二次世界大戦時は主に船団護衛、対潜哨戒及び掃海任務に従事。対潜戦で活躍し、特に英潜水艦「カシャロット」を体当たりで撃沈したことで有名。休戦後、ドイツ海軍に拿捕されて「SG20」として就役。1945年4月25日自沈。

艦名の由来:アキッレ・パーパ(Achille Papa)

艦名の由来になったのは、第一次世界大戦時の歩兵少将アキッレ・パーパ(Achille Papa)。前線でオーストリアの狙撃兵に撃たれて戦死した。

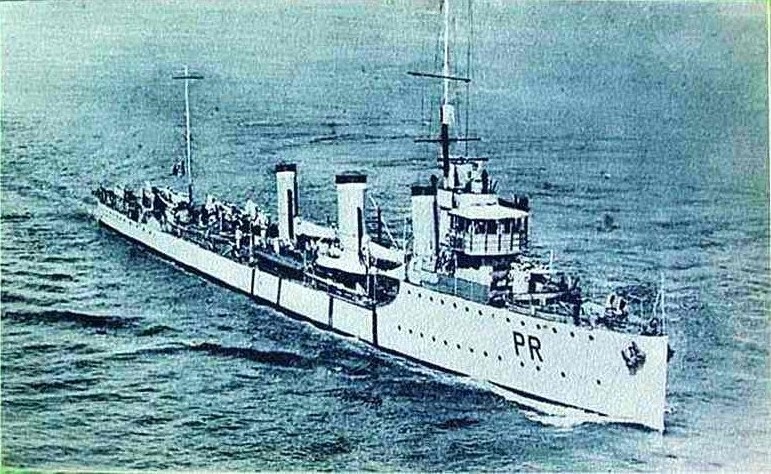

◆ピーロ級(Classe Pilo)

◇ロゾリーノ・ピーロ(Rosolino Pilo)

ピーロ級のネームシップ。第二次世界大戦時の主な任務は船団護衛。1952年除籍。

艦名の由来:ロゾリーノ・ピーロ(Rosolino Pilo)

艦名の由来になったのは、1848年シチリア革命に参加したロゾリーノ・ピーロ(Rosolino Pilo)。シチリア革命政権の陸軍大臣となったが、両シチリア王国軍との戦闘で戦死した。

◇ジュゼッペ・チェーザレ・アッバ(Giuseppe Cesare Abba)

ピーロ級の1隻。第二次世界大戦時の主な任務は船団護衛だったが、マルタ上陸作戦の準備など特殊作戦にも従事している。休戦後は共同交戦海軍の一員として参加し、戦後も旧式艦故に新生イタリア海軍でも保有が認められた。1958年除籍。

艦名の由来:ジュゼッペ・チェーザレ・アッバ(Giuseppe Cesare Abba)

艦名の由来になったのは、ガリバルディと共に戦ったリソルジメント期の作家、ジュゼッペ・チェーザレ・アッバ。

◇ジュゼッペ・デッツァ(Giuseppe Dezza)

ピーロ級の1隻。第二次世界大戦時の主な任務は船団護衛と対潜哨戒だった。休戦後、ドイツ海軍に拿捕され、「TA35」として就役。1944年8月17日、アドリア海にて機雷に接触し沈没。

艦名の由来:ジュゼッペ・デッツァ(Giuseppe Dezza)

艦名の由来となったのは、リソルジメント期に活躍した将軍、ジュゼッペ・デッツァ(Giuseppe Dezza)。ミラノの蜂起に参加して、ロンバルディア臨時政府軍の一員としてオーストリア軍と戦った。その後、ガリバルディの「赤シャツ隊」に参加して戦った後、王立イタリア陸軍の将軍となった。

◇ジュゼッペ・ミッソーリ(Giuseppe Missori)

ピーロ級の1隻。第二次世界大戦時の主な任務は船団護衛だった。休戦後、ドイツ海軍に拿捕され、「TA22」として就役。1945年5月3日自沈。

艦名の由来:ジュゼッペ・ミッソーリ(Giuseppe Missori)

艦名の由来となったのは、リソルジメント期に活躍した軍人、ジュゼッペ・ミッソーリ(Giuseppe Missori)。モスクワのボローニャ人の家庭に生まれた共和主義者で、ミラノの蜂起に参加してロンバルディア臨時政府軍に加わった。その後、ガリバルディの「赤シャツ隊」に合流している。

◇アントニオ・モスト(Antonio Mosto)

ピーロ級の1隻。第二次世界大戦時の主な任務は船団護衛だった。休戦後、共同交戦海軍の一員として参加した後、戦後も新生イタリア海軍で保有が認められた。

艦名の由来:アントニオ・モスト(Antonio Mosto)

艦名の由来になったのは、リソルジメント期に活躍したジェノヴァ出身の軍人・政治家アントニオ・モスト(Antonio Mosto)。サルデーニャ王国軍のカラビニエリ・ジェノヴェージの一員として戦った後、ガリバルディの「赤シャツ隊」に合流した。

◇フラテッリ・カイローリ(Fratelli Cairoli)

ピーロ級の1隻。第二次世界大戦時の主な任務は船団護衛だった。1940年12月23日、機雷に接触し沈没。

艦名の由来:カイローリ兄弟(Fratelli Cairoli)

艦名の由来になったのは、リソルジメント期に活躍したカイローリ兄弟。長男のベネデット・カイローリは後にイタリア首相になっている。

◇シモーネ・スキアッフィーノ(Simone Schiaffino)

ピーロ級の1隻。第二次世界大戦時の主な任務は船団護衛や沿岸哨戒だった。哨戒中にギリシャ船団を発見し、輸送船を撃沈している。1941年4月24日、機雷に接触し沈没。

艦名の由来:

シモーネ・スキアッフィーノ(Simone Sciaffino)

艦名の由来になったのは、ガリバルディの「赤シャツ隊」に参加した兵士、シモーネ・スキアッフィーノ(Simone Sciaffino)。カラタフィーミの戦いで戦死。

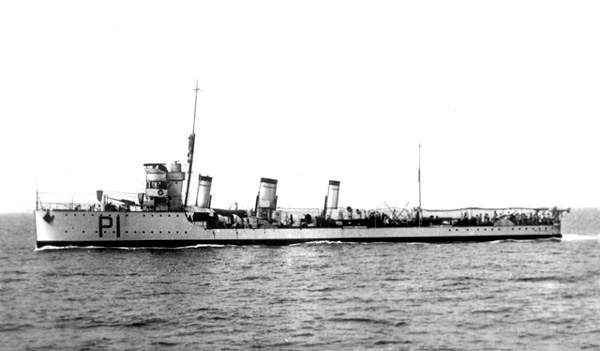

◆シルトリ級(Classe Sirtoli)

◇ジュゼッペ・シルトリ(Giuseppe Sirtori)

シルトリ級のネームシップ。第二次世界大戦時は主にアドリア海での船団護衛に従事した。1943年9月14日、ドイツ軍機の空爆を受けた後、自沈。

艦名の由来:ジュゼッペ・シルトリ(Giuseppe Sirtori)

艦名の由来になったのは、リソルジメント期に活躍した将軍、ジュゼッペ・シルトリ(Giuseppe Sirtori)。「赤シャツ隊」の参謀長を務め、ガリバルディを支えた。

◇ジョヴァンニ・アチェルビ(Giovanni Acerbi)

シルトリ級の1隻。第二次世界大戦時は紅海艦隊に所属した。1941年4月4日、英軍機の爆撃によって撃沈。

艦名の由来:

ジョヴァンニ・アチェルビ(Giovanni Acerbi)

艦名の由来になったのは、リソルジメント期に活躍した軍人、ジョヴァンニ・アチェルビ(Giovanni Acerbi)。ガリバルディの「赤シャツ隊」に参加。

◇ヴィンチェンツォ・ジョルダーノ・オルシーニ(Vincenzo Giordano Orsini)

シルトリ級の1隻。第二次世界大戦時は紅海艦隊に所属した。1941年4月8日、マッサワ軍港陥落直前に鹵獲を防ぐために自沈した。

艦名の由来:ヴィンチェンツォ・ジョルダーノ・オルシーニ(Vinzenzo Giordano Orsini)

艦名の由来になったのは、リソルジメント期に活躍した将軍、ヴィンチェンツォ・ジョルダーノ・オルシーニ(Vinzenzo Giordano Orsini)。元々は両シチリア王国の士官だったが、シチリア革命に参加したため亡命を余儀なくされた。サルデーニャ王国軍に移った後、ガリバルディの「赤シャツ隊」に合流。

◇フランチェスコ・ストッコ(Francesco Stocco)

シルトリ級の1隻。第二次世界大戦時は主にアドリア海での船団護衛に従事した。1943年9月24日、ドイツ軍機の空爆を受け撃沈。

艦名の由来:

フランチェスコ・ストッコ(Francesco Stocco)

艦名の由来になったのは、リソルジメント期に活躍した将軍、フランチェスコ・ストッコ(Francesco Stocco)。ガリバルディの「赤シャツ隊」に参加。

総じて調べていて思ったこと。数が多い!!!

そりゃそうなんだけども、多い。元々の予定では、小型艦艇として潜水艦も一緒に紹介しようと思っていたのだが、あまりにも多すぎるので分割する。

次回は潜水艦やります。